阅读:0

听报道

这是土耳其东南部尚德乌尔法省Akcakale区。100米外,是土耳其和叙利亚的边境墙,高约三到四米的墙上画着土耳其开国领袖凯末尔(Mustafa Kemal Atatürk)的画像和土耳其的星月旗。边境墙外的叙利亚,内战进入第八个年头。2011年起,通过这个地方,成千上万的叙利亚难民涌向土耳其。

我把手机放在胸前,试图以最小的幅度稍微向前挪动身体。正在军车旁忙碌的士兵突然停下,一边向我的方向大步走来,一边冲我大喊。与我同行的土耳其语翻译赶紧掉头往回走,一边强劝:“快离开,不然我们就有麻烦了。”

(图:土耳其尚德乌尔法省,土耳其和叙利亚边境)

2011年3月,叙利亚爆发了呼吁推翻总统阿萨德的抗议。随后,阿萨德政府对抗议者进行了武力镇压,并引起民间还击。7月29日,一群倒向抗议群众的原叙利亚政府军成员,成立了反政府武装“叙利亚自由军”,并成为叙利亚境内1000多个反政府武装团体中的主力,抗议示威自此演化为内战。

错综复杂的内战延烧至今,曾有四大主要参战方——受阿萨德政府指挥的叙利亚政府军、意图推翻阿萨德政府的叙利亚反对派、以库尔德人武装为主导意图争取民族自治权的“叙利亚民主军”、以及包括“伊斯兰国”、努斯拉阵线在内的恐怖组织,彼此关系犬牙交错;他们时而激烈斗争,时而又把矛头指向更具威胁性的共同敌人,并分别受到不同地区力量和国际力量的支持。

与叙利亚毗邻、境内面临长期的库尔德人分离主义问题的土耳其政府,一直密切关注叙利亚战况。作为叙利亚内战主要参战方之一的库尔德人武装,是土耳其的心头大患。然而,在叙利亚内战和反恐战斗中,以库尔德人势力为主的 “人民保护部队”却一直受到美国支持,也是美军在叙利亚打击“伊斯兰国”的主要合作伙伴。在叙利亚库尔德武装问题上的分歧,为美土长期的盟友关系蒙上阴影。

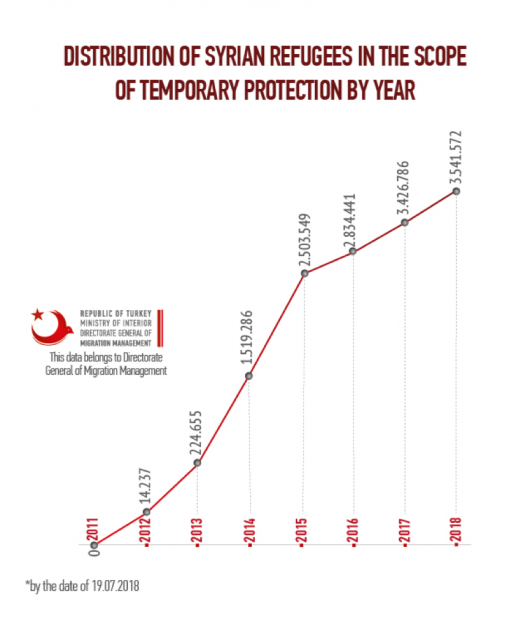

内战至今,已经形成二战后最严重的难民危机。从2011年底起,通过土耳其和叙利亚长达911公里的边境线,叙利亚难民大量逃到土耳其。据土耳其内政部移民管理总局数据,到2012年,在土叙利亚难民数量超过1.4万,到2015年,数量超过250万。截至2018年,在土耳其享有 “临时保护”的叙利亚难民数量超过354万。人口8000多万的土耳其成为全球范围内接受叙利亚难民最多、也是受叙利亚内战影响最大的国家之一。

(图:土耳其内政部移民管理总局,2011年-2018年叙利亚难民数量统计表)

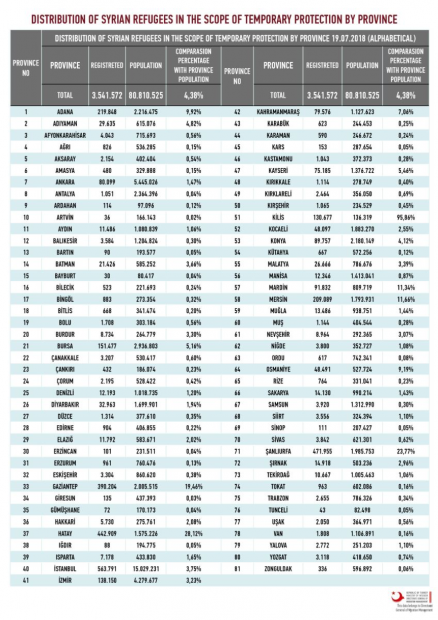

而在土耳其81个省中,又以伊斯坦布尔省和尚德乌尔法省接受的难民数量最多。尚德乌尔法省总人数为198万,截止2018年7月,共接收了超过47万登记的叙利亚难民,难民人数占全省总人口的23.77%,数量仅次于接收难民最多的伊斯坦布尔省(略超56万)。

(图:土耳其内政部移民管理总局统计图,土耳其81个省接收叙利亚难民数量分布)

下午的阳光斜照在铺满方砖的街道上。距离边境200米的路边,八个叙利亚难民儿童排成一排坐着玩耍。一个一身黑袍的叙利亚女子左手抱着一个孩子,右手拉着一个孩子缓缓从街中央走过,一群土耳其当地人坐在大树的阴凉处乘凉。士兵的喊声消停后,周围重新静下来,静得让人忘记这是一座边境城。

(图:边境墙附近玩耍的叙利亚难民儿童)

“现在已经足够了,如果他们再待上一两年,就有问题了。”路对面,一群围桌而坐的土耳其当地居民正兴致勃勃地打牌,其中一个老人指着街上正行走的叙利亚妇女说:“你看看他们,一天到晚多悠闲。就这样抱着孩子到处逛,什么事也不用干。”

(图:边境墙附近休息的土耳其人)

另一个老人寥寥吐完一口烟,放下牌。“他们为什么不回去战斗?他们可以支持阿萨德,可以反对阿萨德,我不管他们支持谁,他们应该选择立场,然后战斗,躲在土耳其做什么?”

又有一个人抬起头。“我现在晚上都不敢出门,怕被害,怕被抢钱。”他轻轻“哼”了一声说道:“我们现在是二等公民,叙利亚难民是一等公民。政府不会遭罪,遭罪的是我们。”

“我们是欢迎难民的,我们喜欢表现友好,但现在叙利亚安全了,他们可以回去了。”可能是看到我脸上疑惑的表情,不等我问,他接着解释道:“为啥说安全了?斋月的时候,他们很多人都从这里回到叙利亚看望家人,住上半个月后又回到这边。如果不安全,他们能平平安安回来?”

难民剪影

叙利亚难民在土耳其的生存状况如何,真如边境上的老人所描述的那样?五公里外,我走进尚德乌尔法Akcakale的 Suleiman Shah难民营和哈兰难民营。难民要进入难民营,必须经过严格的注册登记,之后获得土耳其临时身份证。在经过同意之后,难民可以走出难民营,在土耳其境内活动,但每次回来必须在门口受查。

(图:Akcakale的 Suleiman Shah难民营大门,大门左侧的登记窗口前,从外面回来的难民正在排队接受检查)

这个难民营共能容纳35000人,现有21000人居住。内战后不久,大量难民涌入,较为简单方便的帐篷被大量搭建起来应急。放眼望去,一片片高约两米的帐篷连在一起。帐篷外是坑坑洼洼,高低不平的石子路,风吹过,扬起一层尘沙。

每个帐篷最多可住五人。若一个家庭的人口超过这个数目,则会在旁边另分到一个帐篷。帐篷内的空间约十几平米,只容得下一两件简单的家具,就地铺设的坐垫既是招待客人的沙发,也是晚上睡觉的床铺。尚德乌尔法夏季的室外温度高达40摄氏度,屋内的制冷设备只有安装在帐篷上的一只小型排风扇,有的家庭顶多再用上一台落地风扇。

难民营中有专门供管理者工作的区域。营内的管理工作由土耳其人和叙利亚人共同负责。

帐篷和帐篷相连,中间空隙一米宽。高温天气下,空气难流通。

这个难民营并没有住满,还有一大片空置的帐篷。管理者告诉我,这些帐篷为备不时之需。

哈兰难民营建于2013年,晚于Suleyman Sah难民营,面积也小于前者,但条件明显优越很多。如果不是房屋上随处可见的土耳其灾难与应急管理局(AFAD)和联合国难民署的(UNHCR)标志,有人可能会误以为走入了某个住宅小区。

营中有2000间集装箱式的蓝白相间的房屋,共能容纳1万人,目前已经住满。与Suleyman Sah难民营一样,进入难民营也需要经过严格登记检查。考虑到难民有着不同的生活背景、来自叙利亚不同地区,为避免冲突,维持秩序,营中聘请了很多私人保安。

难民营管理者Mehmet Hadin demirbag是土耳其人,曾是一名教师,后自愿加入营中工作。营内干净整洁,房屋排列有序,地面铺着水泥砖。屋顶上装着天线,窗框旁安着空调。每个集装箱的面积总共不到30平米,里面又包含三个小的房间,一间用于会客兼休息,一间是卫生间,另一间存放杂物,也可做厨房。

难民营中设有学校,包括幼儿园小学、初中、高中。这里总共有4600个叙利亚学生,250名阿拉伯语老师,100名土耳其语老师,教育全部免费。由于是暑假时间,教学区域内并没有看到学生,只有几个建筑工人正在忙着修葺墙壁。

我在一楼的幼儿园教学区走了一圈,教室装点得五颜六色。在一间画室中,摆放着孩子们的很多画作,除了描写对未来的憧憬外,其中两个叙利亚儿童的两幅画让我印象深刻:一幅关于土耳其总统埃尔多安,一幅关于叙利亚总统阿萨德。阿萨德右耳旁是一个扛着俄罗斯国旗的恶魔,左耳旁是一个扛着伊朗国旗的恶魔,两个恶魔正在他耳旁窃窃私语。

而另一幅画中的土耳其总统埃尔多安则是完全不同的形象。画中描述的是:2016年7月15日,土耳其发生企图推翻埃尔多安的未遂军事政变。土耳其的叙利亚难民和土耳其人站在一起,在埃尔多安的带领下,及时阻止了政变。

难民营中还有专门为残疾儿童设立的教室。

2015年,哈兰难民营中的三个孩子作为代表去见土耳其总统埃尔多安。

难民营中有一座高两层楼的医院,共有三个土耳其医生和一个叙利亚医生,看病治疗全免费。但相对来说,内部设备比较简单,只能对简单的疾病进行诊断、治疗,不能做手术。病人病情稍微复杂,需要到更远的上一级医院就诊,治疗的费用由土耳其政府承担。

难民营中有一个超市,主要销售食物。难民每人每月可领到120里拉,也主要用于购买食物。管理者告诉我,超市内的物品价格要低于市场价格。

难民营中还有社会能力培养项目。在一间主要对难民女性开放的毛毯制作间,有专业的老师正在教授如何织毛毯。管理者告诉我,制造出来的东西并不用于销售,项目主要是为了让难民在战争结束后能够具备适应社会的能力。

在难民营中的理发店,几个20岁出头的女孩正在忙碌。其中一个会讲英语的女孩凑过来要和我自拍,另外几个女孩也纷纷掏出手机拍照留念。但当我要为她们拍照时,却遭到拒绝。她们说,女孩子的照片不能留在他人的手机中。

这是难民营中的画室,美术爱好者在这里创作,很多人用作画寄托对家人、家乡的思念。下图作者的画是为了纪念自己在战争中死去的孩子。

营中还有电脑房。管理者说,难民营刚建立的时候,考虑到难民了解外部信息的需要,专门设了一间计算机房。但现在大多数人都用手机上网,电脑也就暂时闲置。

我到达的时候,正是假期时间,成群结队的孩子在院中玩耍。管理者说,难民营建立以来,有3000多个叙利亚新生儿在营中出生。我原本以为,难民营里的孩子可能和陌生人有距离感,于是事先准备了带有中国特色的小礼物。

车辆一驶进难民营,院中顿时沸腾起来。正在玩耍的孩子很快从四面八方向车子聚拢。我把文具、首饰一个个递到他们手中,但却发现,孩子们对礼物的兴致并不高,倒是对有客人到来这件事本身更为激动。矮一点的孩子跳起来想看清楚车这边的情况;大一点的孩子追在车后面喊叫着奔跑;有的孩子举起“V”型手势让我拍照;有几个直接扑上来把我团团抱住。维持秩序失败,难民营中的大人无奈地冲我笑了笑。

土耳其灾害与应急管理署(AFAD)总负责人Mehmet Güllüo?lu向我介绍,350万叙利亚难民中,有近6%的人生活在边境附近的20个临时保护中心,其中11个是集装箱难民营,9个是帐篷难民营。AFAD为他们提供了从庇护到教育、健康、职业培训等一系列帮助。

他同时强调,难民营不仅是一个临时的栖身之地,更是一个涵盖日常生活所有要素的“微型社会”。鉴于此,在提供最基本的生存需求的基础上,AFAD还考虑到其他很多问题,采取了很多必要的措施。例如,通过聘用私人保安维持难民营内的治安;通过培训实地工作的专家,帮助在战争中遭受心灵创伤的儿童,尽快走出心理阴影,适应新的生活等等。

除了居住在难民营中的少数难民外,绝大多数难民居住在城市中。在从伊斯坦布尔去尚德乌尔法的路上,我遇见了同行的叙利亚库尔德女孩Layla。今年20岁的Layla,很早就跟着一家人移民到丹麦。他和弟弟、妈妈此行是去看望居住在尚德乌尔法的舅舅。舅舅Kalil在内战开始时,从叙利亚逃到了这里。刚开始带着妻子和两个孩子住在难民营,后来自己搬出来做生意,土耳其的市场很大,生意做得也风生水起。

而在土耳其境内接受叙利亚难民最多的伊斯坦布尔省,至少居住着56万登记的叙利亚难民,其中尤以苏丹加济市(Sultangaze)最为密集。

台湾最大慈善组织慈济的志工胡光中在伊斯坦布尔居住了22年,与叙利亚难民社区非常熟稔。他告诉我,住在难民营中的难民虽然可以填饱肚子,也有在营外活动的自由,但一辈子鲜有出路。而住在营外的难民,则拥有更多希望,在解决温饱后,还可以憧憬得到更多工作的机会,让孩子接受更好的教育。

苏丹加济市的叙利亚难民大多来自叙利亚阿勒颇。当地人告诉我,刚到这里的时候,土耳其政府根据一定的标准,给符合条件的,通常是有老弱病残、没有经济来源的家庭适当的补贴。而有能力工作的难民,则在附近的工厂谋生,尽管很多人并没有正式的工作证,工资一般低于土耳其当地劳工,劳动权益也得不到很好保障。但难民能被允许在土境内工作,已经是土耳其政府非常重要的“照顾”。

归家路远

在叙利亚内战进行的同时,国际社会间有两个平台在主导叙利亚和谈进程。一是由联合国主导的“日内瓦和谈”,另一个是由俄罗斯、土耳其、伊朗斡旋促成的 “阿斯塔纳和谈”。但这两个平台都假定,一旦政治解决措施到位,难民将自愿返回家乡。这个假设是否成立,难民的计划真是如此?

今年64岁的Abadullatif Abdulaziz来自叙利亚北部城市拉卡,2012年带着妻子、孩子和岳母逃到土耳其。岳母在战争中被流弹击中,鼻部受伤,留下一道渗出血迹的鲜红的伤疤。住在哈兰难民营六年来,Abdulaziz每个月都能领到土耳其政府发放的120里拉救济金。他在这里没有工作,闲暇的时候串串门看看一同从叙利亚逃到这里的朋友。

他在叙利亚时是一名兽医,共有三个儿子一个女儿。目前有一个儿子以难民身份居住在德国,另一个儿子住在难民营外,在土耳其找到一份教师的工作,除领救济金外,每月还有固定工资。小儿子则在难民营中住,是一个足球运动员。如果有一天叙利亚和平了,Abdulaziz说会考虑回家,但现在不敢回去,回去后害怕被投到监狱。他也有计划申请成为土耳其公民,但认为很难。

(图:叙利亚难民Abadullatif Abdulaziz位于哈兰难民营中的家)

在Suleyman Sah难民营,我走进Fatin的家中。她的丈夫生病躺卧在床,病的很重。她一个人照看三个孩子,想回叙利亚,又深深地惧怕。她说:“2010年之前,阿萨德有朋友也有敌人,但他并不知道谁是朋友谁是敌人。战争开始之后,那些逃到土耳其的人,便被视为敌人。”

这两个难民营里的难民,绝大多数都反对阿萨德政府,并对目前叙利亚内战现状感到失望。对于未来的规划,大部分人计划回家,但所有人都认为现在不是回家的时候,他们会继续等待时机。

什么时候时机就成熟了?有一些人说,等到阿萨德下台或者死后,才能够回去;有些人对国际社会接管怀有希望,寄望外部力量接管叙利亚的部分地区;有人说,考虑到伊拉克的“前车之鉴”,既不希望阿萨德掌权,也不希望国际社会接管,只想重新进行一次选举。

也有少数人,决意不再回去。

41岁的Sultan,有两个儿子两个女子,他坚定地摇摇头,说永远不会考虑回叙利亚。2011年,他带着全家从叙利亚北部城市拉卡(Al-Rakka)逃到土耳其,在外住了不到一年后,觉得家乡安全了,于2012年举家返回。回去后还没有站稳脚跟,恐怖组织“伊斯兰国(ISIS)又占领了那里,他不得不再次逃到土耳其,在Suleyman Sah难民营住下。

(图片:Suleyman Sah难民营,叙利亚难民Sultan家中)

“之后永远不想回去了,我已经不再相信了,已经失去了相信的能力。”和难民营中年龄稍长,没有工作的老人不同,Sultan虽然住在难民营中,但在土耳其找到了一份建筑工的工作。有自己的工作,能挣到钱,日子就能继续,他觉得在这里挺好。

不管有没有工作,受访的所有难民都对在难民营中的生活感到满意。他们说,什么东西都是免费的,土耳其政府对他们很好,叙利亚人和土耳其人亲如兄弟,是很近的朋友。还有人动情地说:“土耳其是我们的第二故乡。土耳其总统非常喜欢我们,以前没有、将来也不会说要我们离开。”

一路陪伴我的土耳其语翻译Ecevit Furuncuoglu对难民的说法不以为然。走出难民营后,他迫不及待地分享自己的看法。 “一旦(发现)在叙利亚有任何好处,他们就会回去。他们是不想成为土耳其公民的,成为公民后,需要交税、参军。”他说,自己更相信边境墙旁那群老人说的,至少一半的难民现在已经可以返回叙利亚。

居住在城市中的叙利亚人和难民营中的难民是否有不同的想法?从迪拜到伊斯坦布尔的路上,我的邻座——19岁的叙利亚女孩Maryam让我有机会在五个小时的航行中细听她的故事。

她的家乡位于叙利亚南部城市德拉省,2011年,正是这里的一群孩童在墙下留下反政府涂鸦被逮捕,引爆了叙利亚内战。内战前,他的父亲就一直在迪拜做生意。内战开始后不久,母亲便带着全家人离开叙利亚到迪拜。“我们去迪拜需要拿到签证,走正常的途径很难,最后多给了很多钱才搞定。”

她的舅舅也在内战刚开始时带着一家人离开叙利亚,不过相对迪拜,他选择了教育和生活成本更低的土耳其。Maryam的外公、外婆、爷爷、奶奶和姑姑都还留在叙利亚。姑姑在战争一开始时,不舍得离开家。后来想离开时,很多国家已经关闭了边境,想出来已经变得非常艰难。七年间,她的外公和爷爷都去世了,在外的人无一能回去送终。“我爸爸有时候会哭,他一想到这里就会痛哭。”

她的哥哥23岁,因被怀疑和反政府活动相关,曾在监狱中被关了几天,后被释放。她说,自己有计划将来回家,但对具体怎样回去,回去后会面临怎样的未来,一片茫然。

“我从伊斯坦布去迪拜的时候,安检的人拿走我的护照,直接甩到我的脸上,问我去迪拜做什么?每次我要去到什么地方,都会被重重检查,只因为我是叙利亚人。因为战乱,他们认为所有的叙利亚人都是坏人。” 她低下头,目光黯然,“这就是我为什么想回到叙利亚。怎么说,我们在外面都是寄居的。”

对于叙利亚的未来,她认为,或许土耳其、伊朗、俄罗斯会占领叙利亚的一些部分,“比方说,大马士革将会由伊朗接管,我的家乡由俄罗斯接管。我听说他们正计划这样做。”她说到这里,点点头,给了我一个肯定的眼神。

“冲突至少在五年内还会继续进行,在五年内我看不到结束的迹象。”分析家Berkay Mandiraci说,如果战争现在就结束,50%的人将会留在土耳其;战争持续的时间越长,越多的人会在土耳其安定下来,他们在这里找到谋生的出路,孩子在这里上学,就越难回家。

什么样的难民更想回家?采访中我发现,相对来说,在叙利亚仍有家人、为了躲避服军役而出逃的年轻人、想在叙利亚重建中寻找商机的叙利亚商人、家乡受战争破坏较小仍有迹可循的难民更有回家的意向。而对于在战争中已经失去家园和亲人的难民,回家已经失去意义;对于一无所有,回去之后需要白手起家的人,故乡可望不可及;对于有孩子正在土耳其接受教育的难民,回家意味着让孩子从头适应一套教学体系,谈何容易;对于已经在土耳其居住了七八年、刚开始融入土耳其社会的人,回家意味着重拾一段痛苦的记忆;而对于出生在土耳其,说着一口流利土耳其语, 从未回过叙利亚的儿童,有些还不知道叙利亚在哪里,更遑论回去⋯⋯

直到最后

尽管土耳其是全球接受叙利亚难民最多的国家,但在官方政策中,这些叙利亚人仍被视作“客人” ,只能享有“临时保护”。土耳其为什么要接受难民?难民可以在土耳其待到什么时候?应该如何回应当地人的不满和抱怨?带着这些疑问,我走进尚德乌尔法省总督办公室。

总督Abdullah Erin听完我的来意后先是反问:如果你的邻居正在进行战争,流离失所的人就在你的门口面临苦难和饥饿,你会怎么做?他说,土耳其历来有帮助难民的传统,不是最近才这么善良。远溯至奥斯曼帝国,近及伊拉克战争,土耳其一直对难民敞开怀抱。土耳其之所以接受如此多难民,主要是出于人道主义考量。

据公开资料和媒体报道,2011 年 4 月到2015 年下半年,土耳其政府对难民采取“门户开放”政策(Open Door Policy)。在与叙利亚接壤的边界地区,难民经过登记注册等入境程序后即可入境。即便是非法入境的难民,土耳其政府也给予了很大程度的宽容。而相对来说,对西部边境的控制则比较严格,基本上堵住了叙利亚难民进入欧洲的路线。

2013年4月,土耳其通过《外国人和国际保护法》,建立了强有力的庇护框架,并于2014年4月生效。2014年10月,又通过《临时保护条例》。这两个法律保证了叙利亚难民在安全返回条件满足之前在土耳其合法居留,并获得享受包括教育、医疗在内的部分社会福利的资格,以及最重要的进入正式合法的劳动市场的资格。

随着难民数量不断上升,2015 年9月起,面临经济和安全的双重压力,土耳其在继续接收难民的前提下,放松了对西部边境的管控,从土耳其方向涌向欧洲的难民数量大幅上升。欧盟此后主动与土耳其接近,加强谈判磋商力度。双方于2015 年10月29日发布了旨在遏阻难民进入欧盟的“共同行动计划”。

2016 年3月18 日,土欧达成难民协议,规定:将 2016 年3月20日后经土耳其达到希腊的所有非法叙利亚难民遣返至土耳其;根据“以一换一”的原则,土耳其向希腊遣送相同数量的叙利亚难民;土耳其将采取任何必要的措施严防通向欧洲的海陆或陆路通道。

作为交换,在满足相应条件后,欧盟对土耳其公民实行旅游免签;欧盟和土耳其升级关税同盟协定;双方确认,加快始于2005年10月的土耳其入欧谈判进程;欧盟还承诺划拨30亿欧元用于土耳其接收难民。

2018年6月举行的欧盟峰会上,欧盟同意给土耳其第二笔30亿欧元款项用于处理叙利亚难民问题。土耳其外交部长Mevlut ?avu?o?lu在2017年11月初则表示,土耳其已在叙利亚的难民问题上花费了300亿美元。

“如果明天叙利亚产生了新的问题,我们还会做相同的事。”Erin说,对难民长期计划的核心是,难民想住多久就住多久,是否要离开,什么时候离开完全取决于他们,土耳其绝不会说什么时候让他们回家。“他们可以在这里工作、开工厂、做生意。土耳其也欢迎叙利亚难民成为土耳其公民,并正在接受一些难民的申请。”

他认为,目前叙利亚的一些地方已经安全,部分难民可以回去,实际上过去也已经有叙利亚难民返回了家乡。但是否回去最终还是取决于难民。土耳其会接纳难民直到最后(end),但他并不知道“最后”是什么时候。“七年前内战开始时,一些人过来说战争会很快结束,没想到一打就是七年。”他说,希望“最后”能够很快到来。但如果一直没有到来,土耳其会一直等待下去。

到了最后,什么样的结局是土耳其期待看到的的结局?对我提出的这个问题,Erin没有立即作答,他顿了顿,给出一个词——unification(统一)。他解释说,好的结局是叙利亚能够实现统一,不再处于分裂状态。“我们希望看到一个独立、统一的叙利亚。倘若到了那个时候,叙利亚人感到安全了,他们就可以回去了。”

提及当地人的抱怨,Erin并不否定,也并未表现出诧异。在他看来,抱怨非常自然,也很能理解。土耳其人认为难民夺走了他们的工作,但土耳其的失业问题并不由难民引起。如果从数据来看,六七年前土耳其的失业率是10%,现在仍旧是这个水平,说明这并不是难民的错。失业是土耳其最主要的问题之一,新政府上台后已经着手启动项目解决。

他说,大多数土耳其人对难民的态度非常积极。几乎每天都有当地人到社区开展募捐活动帮助难民。难民在土耳其生活七年间,和当地人并没有发生太大冲突,至于局部地区发生的一些小的争吵,则不足为奇,在所难免。

谈到土耳其目前的经济状况是否会影响难民政策,Erin坦言,受国际形势变化影响,土耳其的经济状况的确出现一些问题。新一届政府上台后,也正着力采取一些措施解决。但经济发展状况并不会影响土耳其的难民政策。“我们怎么能够减少对难民最基本需要的供应?如果需要的话,我们会减少自己的工资帮助难民。”

不管外界会不会给土耳其资金支持,土耳其始终会帮助难民,这是不会改变的政策。Erin说,“外界帮助我们,我们欢迎,外界不帮助我们,土耳其绝不会伸手去要。”他最后反问一句:“一些国家怎么能心安理得地坐在家中享受生活,不问不顾门口饿寒交迫,寻求帮助的人?”

圣城慈心?

土耳其政府在接纳难民上所做的努力为其赢得国际声誉,但国内的土耳其人如何看待难民和政府的难民政策,却少有被关注。走出总督办公室,我开始打量眼前的这座边境城,试图从它的风土和人情中,找到理解这个问题的些许启发。

我是从非洲启程,途径迪拜,到达土耳其伊斯坦布尔后,再飞到尚德乌尔法。一路上遇见很多国家的游客。一听到我的目的地是尚德乌尔法,第一反应大都免不了一个惊奇的表情,然后有人劝我取消行程,有人提醒我一定当心,还有人称几年前听说那里发生了恐怖袭击。种种善意的劝诫越发激起我对这座边境城的好奇。

恐怖分子、袭击、爆炸⋯⋯这是媒体聚焦的边境城的特点,也是很多人对边境城的固有印象,但我眼前的尚德乌尔法并没有按照这些标签对号入座,倒是随处可见的残垣断壁和古香古色、造型奇特的建筑提醒我这座城市的苍老和厚重。据考古发现,尚德乌尔法是最早有人类定居的地方,也有目前发现的最早的大型石阵建筑,还有世界上第一所大学——哈兰大学的遗址。

(图:尚德乌尔法哈兰地区的建筑)

这里还被视为中东三大宗教———伊斯兰教、基督教和犹太教的圣地。《古兰经》中的易卜拉欣(Ibrahim),也就是基督教和犹太教中的先知亚伯拉罕(Abraham)据说曾在此地生活。也正是在这里,他被上帝呼召要前往“流着奶与蜜的地方”——迦南地,即今天的巴勒斯坦、叙利亚和黎巴嫩等地。

(图:尚德乌尔法城堡北边,亚伯拉罕水池)

这座罩着圣地光环的城市处处散发出宗教气息。在被视为亚伯拉罕出生地的梅吴力德?哈利勒(MEVLID-I HALIL)窟中,阿拉伯人、土耳其人、库尔德人和叙利亚人一起下拜祈祷。有土耳其当地人告诉我,土耳其人对客人总是非常热情,这种文化可以追溯到先知亚伯拉罕。亚伯拉罕总是将客人请到家中,并一定先请客人用餐。

(图:亚伯拉罕出生地的梅吴力德?哈利勒窟)

这种说法得到土耳其当地智库Anka Consulting Group的认同。Anka Consulting Group的总负责人Ayhan Yasan告诉我,在研究叙利亚难民在土适应性时,他们发现:一些说阿拉伯语和库尔德语的叙利亚人,也会说土耳其语,很多土耳其人也会讲库尔德语和阿拉伯语,语言上的障碍并没有想象中那么大;另外,土耳其人和叙利亚人相信类似的伊斯兰教派系(although they may belong to different factions, Syrians and Turks do believe in similar schools of thought in Islamic religion)。他们在生活方式、饮食习惯、性别观、教育观等方面也有很多共通之处;值得注意的是,尚德乌尔法当地的女性在欢迎难民上发挥了重要作用。这些都可以解释,与一些欧洲国家相比,土耳其人为什么更能接纳叙利亚难民。

而在土耳其马尔马拉大学教授Seyfi Kenan看来,叙利亚难民能够在土耳其尚德乌尔法、加济安泰普等地得以融合的另一个原因是,土耳其人并没有将叙利亚人视为难民,而是将其视为因本国发生内战而迫切需要落脚之地的客人。这种强烈的同理心正是在小亚细亚漫长的移民史中得以滋生和培育。

Ayhan Yasan认为这个研究发现非常有趣,但这是否能够反应普通土耳其人的真实态度?一路上,和我交谈的大多数土耳其人对此摇了摇头。住在哈兰的Nurten经营着边境附近的一个旅游景点。她说,难民来了之后,这个地区的房价飙升。稍微富裕的难民在这里租房,让房价翻了一番,物价也跟着上涨了1/2。这种情况在全国各地都有发生。

(图:尚德乌尔法省哈兰区,旅游景点老板Nurten)

她的生意也受到影响。叙利亚内战爆发后,很多人认为这个边境城非常危险,来旅游的人数大幅下降。她当然对这种状况感到不快,但认为这并不能怪罪难民,要怪只能怪叙利亚战争。“难民不来这里,又能去哪里呢?”

伊斯坦布尔的苏丹加济市,是叙利亚难民最为集中的地方之一。叙利亚难民居住的附近,有很多小型工厂。当地人告诉我,因为叙利亚人可以以较低工资接受工作,所以更得土耳其工厂老板青睐。被叙利亚人以低工资抢去了工作后,很多当地人非常不满。

(图:伊斯坦布尔苏丹加济市,叙利亚难民聚集区附近的工厂)

在我入住的距离伊斯坦布尔机场较近的酒店,提到难民,两个酒店前台值夜班的服务员顿时来了精神。他们指着从酒店门口经过的难民说:“他们没有工作,整天在街上走,这样非常危险的。”通常这些难民从政府得到钱,但现在政府的钱越来越少。一个服务员苦笑道:“我们现在也是难民,我们也没有家了,也想从政府得到钱。在土耳其,有比叙利亚人更穷的人。”

老家在尚德乌尔法的另一个年轻人Asalih则说,他看不起叙利亚人在外逃难的行为,认为叙利亚人不应逃出来,而应该誓死保卫家园。“危险是危险,但有时候死亡不见得是一件坏事,死了他们能去见安拉。”他越说越激动,打开一瓶啤酒,“给你举个例子,我之前要交的税是10美元,现在我需要交11美元⋯⋯我们已经帮了他们好几年,他们必须回去了,这是我们的国家。”

酒店旁有一个洗车店。老板雇佣了两个叙利亚年轻人,每人每月工资1500里拉。19岁的年轻老板告诉我,雇佣一个当地人,一个月至少要给4000里拉。他说自己并不讨厌难民,但随后又补充了一句“如果我能决定的话,我会让他们明天就回家。”他解释说:他们的工价低是低,但干活、饮食都不讲究,不干净。

Ayhan Yasan对这些土耳其人的抱怨很能理解,他告诉我,他们的调查显示,这部分不欢迎难民的土耳其人只占到土耳其社会的20%,且一般是没有太多技能、没有工作、单身的群体。“即便没有叙利亚难民过来,这部分人依旧能够找到其他抱怨的理由。”他说。

与酒店服务员和洗车店老板相比,我遇到的一个出租车司机的情绪有些复杂。他告诉我,难民没有食物没有钱,面对战争无处可去,再说了,其实他们并没有影响到所有土耳其人的生活。他同情叙利亚人,但同样认为,战争结束之后,他们要回到家乡。但战争什么时候会结束?他摇摇头回答:那里的战争已经有些年数了,可能永远不会结束,是 “死战”。

尽管交流要通过谷歌翻译,但丝毫没有影响他表达的兴致。他说,自己的生活并没有受到难民影响,要说问题,难民远数不上最重要的,还有经济、健康、自由的问题。“国家正在抢劫我们,我们要交很多种税。” 提到土耳其政府为什么要接受难民,他艰难地说出一个英文单词“vote”(选举)。

与一些对难民怀有抱怨的当地人不同,土耳其境内的无政府组织、国际慈善组织一直对难民伸出援手。在伊斯坦布尔,我有机会参观了土耳其首个高科技骨科假肢制造和应用中心。这个中心在土耳其人道主义救济基金会(IHH)、科威特民间组织天课协会(Zakat House)和国际医生联盟(Alliance of International Doctors)的合作下成立,旨在帮助因战争致残的难民。

(图:伊斯坦布尔街头)

这里的工作人员告诉我,他们一直在帮助残疾难民进行康复训练,并帮助他们解决心理上的问题,目前共有153名叙利亚难民在这里接受康复训练和治疗。

(图:IHH的工作人员正在帮助叙利亚残疾儿童训练。IHH供图)

另外还有来自境外的NGO,台湾的慈济基金会便是其中之一。慈济志工胡光中告诉我,2011年年底到2014年年底,土耳其政府和联合国一直没有找到处理难民儿童教育问题的方案。三年间,45万的适龄儿童中,只有12万到13万孩子能够读书。富裕一点的叙利亚人可以给孩子请私塾,私塾请的是叙利亚的老师,能够使用阿拉伯语教学,但很多并没有文凭。

为了让叙利亚孩童重新接受教育,胡光中等其他慈济志工和叙利亚志愿者一起努力,于2015年1月成立了“满纳海”中小学,意为“沙漠中的泉源”。学校包含一年级到八年级,共接收了578个学生。校区借用土耳其一般学校,上午土耳其学生上课,下午共叙利亚难民学生使用。“满纳海”的模式,获得联合国儿童基金会(UNICEF)的认可,他们比照此模式,和土耳其政府合作,于2016年1月开始开办“临时教育中心”。

(图:“满纳海”学校,等待下午上课的叙利亚小学生)

去留之间

难民渴望回家但又对未知的返乡路心生畏惧,土耳其人同情难民但又因自身受影响而渐生厌恶,这两种矛盾的情感在我接触的叙利亚人和土耳其人身上重复出现。在个体真实的情感面前,我脑中的是非概念渐渐淡去,义理之争也慢慢平息。我逐渐意识到,难民去留之间,是一道抛给国际社会的难题,且短时间内很难找到答案。

2017年10月,原本一度风雨飘摇的阿萨德政府重新掌握内战战场主动权后,叙利亚驻华大使穆斯塔法(Imad Mustafa)接受我们的专访。他认为叙利亚难民危机的根源,在于一些西方国家支持某些反对派控制叙利亚城市;许多武装反对派的实际行动无异于恐怖份子,因此才会有大量叙利亚人民被迫离开家园。

提起让国际社会高度关注的叙利亚难民危机,穆斯塔法称,事实上在所有被迫逃离家园的叙利亚人当中,只有三分之一到了国境之外,接受其他国家的帮助。至于三分之二的逃避战火者都只是在叙利亚国内流动,并被政府称为“流离失所者”(displaced)。这些境内难民的安置和救济成本,80%都是叙利亚政府提供的。他还说,逃至海外的难民如果战后想返回叙利亚,完全是他们的权利,“这是一个叙利亚政府不需要和外国政府协调的问题”。

像穆斯塔法一样,叙利亚政府高层官员在电视露面或接受媒体采访时,不断呼吁难民返回叙利亚。2018年7月初,叙利亚政府首次通过官方媒体正式呼吁难民回家,并称政府已经成功控制了大片曾由“恐怖分子”控制的区域。8月13日,叙利亚政府再次承诺,要确保难民安全返回,并敦促西方国家通过取消制裁推动这一进程。

叙利亚外交部副部长Faisal Mekdad表示,难民返回是叙利亚的首要议程,叙利亚政府将通过一切方式推动这一议程。叙利亚欢迎任何不附带先决条件的外国援助。叙利亚公共行政部长Hussein Makhlouf说,叙利亚政府正在努力重建医院、学校和其他基础设施,以容纳返回的难民。

但红十字会国际委员会(ICRC)女发言人雅克梅(Iolanda Jaquemet)告诉我,ICRC坚信,在适当的条件下,难民返回叙利亚将是积极的进展,但返回必须是自愿的、安全的、有尊严的、知情的且可持续的,而现在尚不具备这些条件:在叙利亚的许多地方,安全和人道主义局势仍然不稳定,违反国际人道法(IHL)和国际人权法(IHRL)的行动仍在继续,新的流离失所者也在继续出现。大多数已经回到原居住地的国内流离失所者,经常面临严重的安全问题,同时也无法得到应有的生活物资和服务。

“叙利亚面前的挑战不仅在于重建国家,还在于重建生活以及修补社会结构,最重要的是达成和解并建立信任。”因此,雅克梅说,(有关方)必须采取更多的措施,为难民返回提供“垫脚石”:例如必须保护返回者免受歧视,必须保证法治,特别是必须恢复司法系统等等。

对于我交谈过的、居住在难民营中的大多数难民来说,相信叙利亚政府的话需要勇气。但在我的一个叙利亚朋友看来,难民的芥蒂并不令人诧异。这位叙利亚朋友曾在叙利亚接受过高等教育,也从事媒体工作。他说,难民营中的难民代表着一个阶层,他们生活在社会底层,与阿萨德分属不同教派,反阿萨德的情绪正常不过。

“但如果不是阿萨德(任总统),谁会是第二个选择?”他反问我,然后解释说,自己支持阿萨德,不是因为喜欢他,而是因为目前来看,还存在让他继续做总统的理由:他接受过良好的教育,他了解叙利亚人民⋯⋯他也真正想让叙利亚人民回去开始重建工作。

布鲁金斯学会美国和欧洲中心外交政策高级研究员、土耳其项目负责人Kemal Kirisci 并不同意这种说法。他告诉我,阿萨德正在积极推行自己的重建议程,但他为流离失所的叙利亚人返回家园留下的空间并不大。

“长期以来,西方国家都认为,他们将能够说服阿萨德收回难民,以换取资金支持叙利亚的重建和稳定。” Kirisci说,但相反,阿萨德一直在通过法令,剥夺流离失所的叙利亚人的财产权。阿萨德更喜欢战争期间没有逃出来,坚守故土的叙利亚人,而逃出来的难民则被视为“叛徒”和“恐怖分子”。他更加倾向于拥有一个规模较小、较为密集,但由效忠者组成的社会。

土耳其接收难民的政策一开始就是基于一个假设:冲突将得到迅速结束,流离失所的叙利亚人很快能够回国。但或者鲜有人能料到,战争一打就是七年,且短期内看不到结束的迹象。在Kirisci看来,土耳其政府现在应该把重点放在尽可能多地融合难民上。

然而,要融合并非简单,还有很多棘手的问题需要解决。

“很多土耳其当地人并不喜欢叙利亚难民,对他们的印象比较消极,一些叙利亚学生在学校也受到歧视,这些因素都可能导致社会不稳定。” Mandiraci告诉我。

走在苏丹加济市街头,不时能看到从工厂中走出来的叙利亚童工。一到晚上,伊斯坦布尔市区内,一群群叙利亚孩子搭伙经过。有的兜售一些小物件,有的则直接伸出双手乞讨。见行人摇摇头,他们面露失望,慢慢走开。据统计,还有三分之一在土耳其的叙利亚难民儿童未能接受教育。

(图:伊斯坦布尔街头伸出双手乞讨的叙利亚难民儿童)

在IHH工作的Busra说,自己接触到很多难民儿童,让她印象深刻的一个男孩,在战争中失去了一条腿,也失去了亲人。他已经很长时间拒绝进食,认为吃太多东西被养胖了会被砍掉另一只腿。在Busra看来,接收难民并不是简单的给他们食物、住处,更多的是,如何让他们拥有继续生活下去的动力。这样的工作并非容易。

面对这些困难,联合国难民署驻土耳其办公室的工作人员告诉我,土耳其需要得到更强有力的财政支持,增加重新安置和人道主义准入的机会,为难民扩大家庭团聚、私人赞助、人道、学生和工作签证的机会。难民署呼吁国际社会提供更有力的支持和资金,以确保难民,特别是最脆弱的弱势群体能得到持续的援助,并过上有尊严的生活。

而在土耳其灾难与应急管理局总负责人Güllüo?lu看来,应对叙利亚危机的最大挑战是“(建立)融合的文化”(culture of living together)。而解决这个挑战,需要所有利益相关方的参与:从老师到警察,从杂货店到社区邻居⋯⋯

“现在需要开始为所有的可能性做准备,要考虑到有些难民会返乡,有些不会。”在联合国难民署高专菲利普?格兰迪(Filippo Grandi)看来,土耳其政府制定难民政策需要以叙利亚国内局势的发展作为参照。联合国难民署正和土耳其政府、叙利亚政府,乃至整个地区一起合力推动事情发展。“我很快将会到叙利亚去,讨论相关问题。”

“叙利亚问题太复杂,说上一天一夜,外部世界也不会懂。”八年没有回家,对叙利亚问题深有研究的一个叙利亚朋友安静地听完我的三天土耳其之行后,认真地说了一番话:“战争教会我一件事,就是活在当下,别打算的太长远。下一步去哪里我不知道,回不回叙利亚并不重要,我只想有个房子,和家人安安静静过日子,在哪里都好。”

(图:难民营中孩子的作品,左手代表叙利亚,右手代表土耳其)

(应采访者要求,文中个别名字为化名)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号